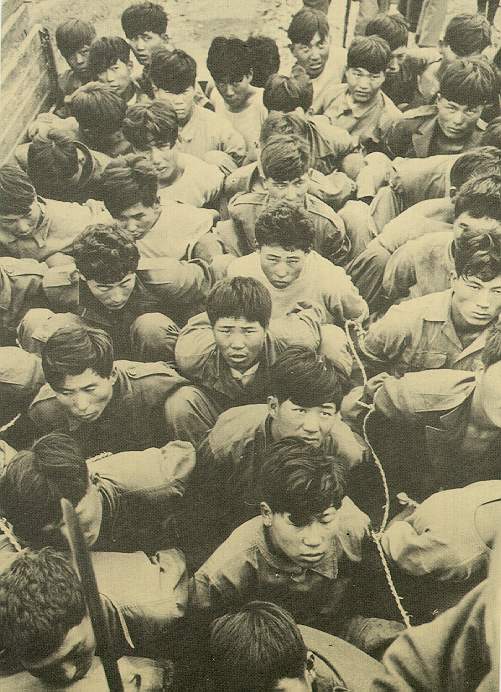

육지 응원 경찰의 대거 투입으로 1948년 7월경 경찰 병력은 2천 명으로 늘어났다. 이 가운데 응원 경찰이 1천500명이었는데, 이들은 '제주는 빨갱이섬'이라는 인식으로 무장하고 있었다. 게다가 서북청년회 등 사설단체원을 무분별하게 임시경찰로 활용하였으며, 무장대의 습격으로 인명희생을 당한 피해자 집안의 청년들을 경찰에 우선 채용하였다.

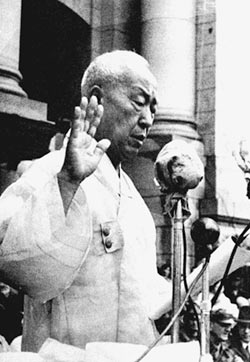

이승만이 제주도로 출동하는 토벌군을 격려하고 있다.

"주민들이 공산주의자들에 의해 고무되었을 수는 있다. 그러나 3만명이 넘는 사람들이 총칼에 개의치 않고 행동으로 떨쳐 일어난 것을 어떻게 이해해야 할 것인가? 원인 없이는 행동도 있을 수 없다."

제주에서 11연대의 '무차별 체포작전'이 벌어지고 있던 6월 8일 독도 근해에서 조업 중이던 11척의 어선단을 향해 9대의 미군 비행기가 고공폭격을 가해 14명의 어부가 사망하는 사건이 일어났다. 여론이 들끓었지만 미군은 전혀 책임지는 자세를 보이지 않았다. 사건 발생 지역이 폭격지구로 공포되었다는 변명만 늘어놓았다.

미국 『뉴욕타임스』(6월 18일자)마저 나서서 사설로 미군이 책임을 솔직히 인정하고 손해배상을 할 것을 촉구했다. 미군은 그런 여론에 밀려 배상을 하긴 했지만 그마저도 일방적으로 한 데다 비밀에 붙여 의혹과 더불어 원성을 샀다. 『조선일보』7월 9일자는 "시종일관 민중의 감정을 전연 무시하고 미안하다는 정식사과 하나 없는 당국 태도에 일반의 민족감정은 진정시킬 바를 모르게 되었"다고 했다.

미국은 오만했다. 그러나 향후 제주에서 벌어지게 될 대량 학살극에서 이루어진 미국의 배후 역할은 오만을 훨씬 넘어선 것이었다. 미군정 보고서는 3.1사건 이전까지 제주 섬에서 공산주의자에 부화뇌동해 일어난 소요는 상대적으로 적었고, 경찰에 대한 즉각적인 반발이 4.3을 촉발하는 원인이 됐다고 기록하였다. 그러나 4.3이 일어나자 미군정 정보보고서는 군대, 경찰, 우익 청년단체의 토벌을 '레드 헌트'로 명명했다. 민중을 '사냥'해야 할 인간 이하의 '동물적 대상'으로 격하시킬 학살극의 어두운 그림자가 점점 제주를 뒤덮고 있었다.

한국 현대사 산책 1940년대 편 -강준만 저- 2권 113~116쪽 그대로 인용

참고사이트

제주 4.3 연구소

제주 4.3 사건 진상규명 및 희생자 명예 회복 위원회